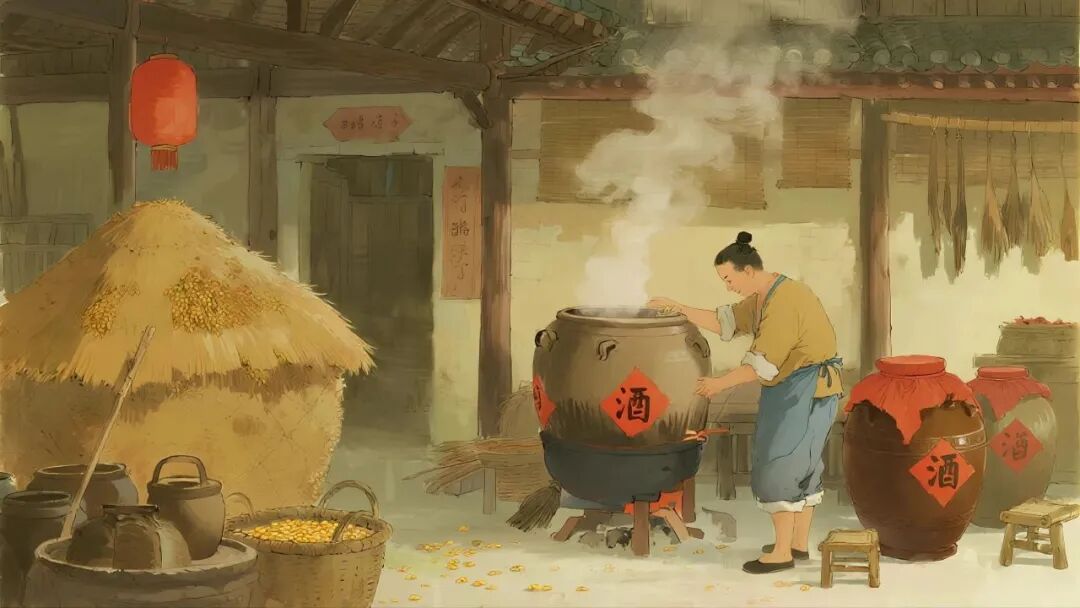

今天的酒,是夜市中的把酒言欢,是家宴上的推杯换盏,随手可得、轻松入口。然而在千年之前的古代,这杯酒却承载着远超饮品本身的重量——它曾是身份的象征,是礼仪的载体,甚至不是有钱就能买来的东西。《周礼・天官》有载:“酒正掌酒之政令,以式法授酒材。”在周代,酒是“礼”的具象化。天子祭祀用“郁鬯”,那是一种调和了郁金草香的珍贵酒液,贮于青铜卣中,唯有祭天祀祖时才可启封。诸侯宴饮须循“五齐三酒”之制,清浊有别、配额严格,多饮即逾礼。即便是士大夫宴客,也须依“爵、觚、觯”等酒器区分尊卑。庶民若私酿私饮,甚至会被定罪受刑。酒之所以如此被严格管控,一是因为“酿不起”。在“民以食为天”的农耕时代,粮食是生存根本,罕有余粮可用于酿酒。汉代就曾因灾荒频发施行“禁民酤酒”,连官员饮酒都受限制,平民更难尝到酒味。二是因为“管得严”。酒从一开始就被纳入“礼”与“祭”的体系中。无酒不成祭,无酒不成宴——祭祀缺酒是对神灵不敬,宴请无酒是对宾客失礼。因此周设“酒正”,汉立“榷酒”,唐置“酒坊使”,表面上管的是酒,实质上维系的却是礼制与秩序。酒真正走入寻常百姓家,是一个缓慢“松绑”的过程。随着农业与手工业的发展,酒逐渐从宫廷走向市井。唐代社会经济繁荣,酿酒技术进步,酒已成为市井酒楼的寻常商品,也是文人笔下不绝的灵感源泉。到了商品经济更为发达的宋代,酒更是褪去严格礼制的外衣,融入日常烟火:小贩收摊后喝杯浊酒暖身,主妇温壶米酒待客,酒不再神秘,成了日子里的普通滋味。那么,古代的酒究竟多少钱一斤?若以现代普通人的经济水平换算,我们能否实现“畅饮美酒”的愿望?

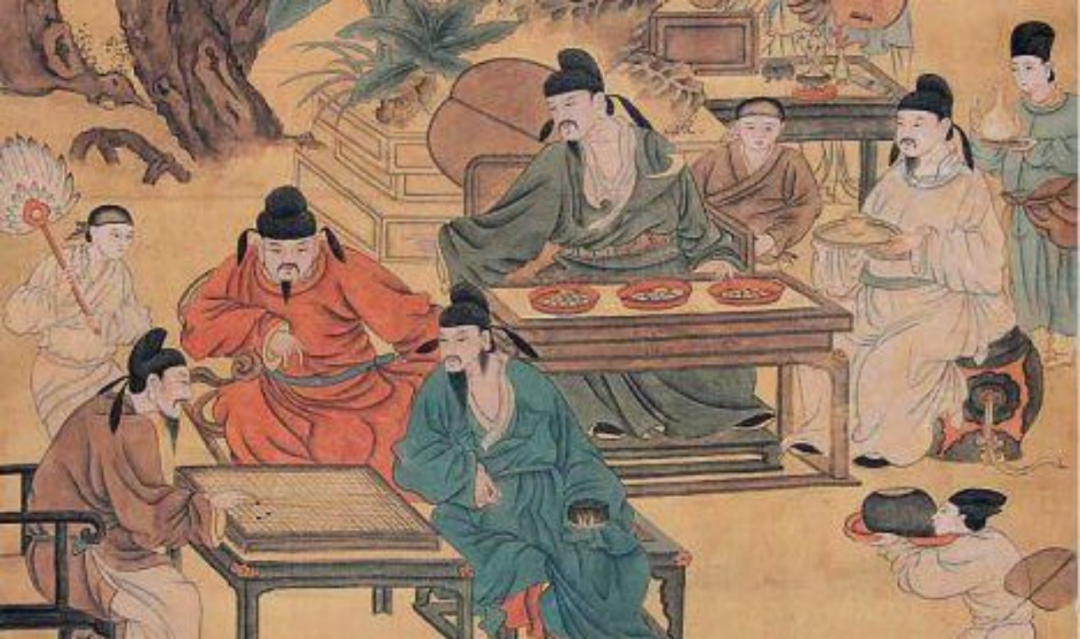

其实,唐代诗歌为我们提供了一条有趣的考证途径。大唐盛世文化璀璨,诗酒风流,李白、杜甫等诗人留下大量关于酒价的诗句,成为一窥当时物价的明窗。

唐代的斗有大小之分,酒常用“小斗”计量,一斗约合2公斤,即4斤。“十千钱”即十贯,合一万文钱。唐代一两银约等于1000文,因此“十千”相当于10两白银。据测算,唐一两约42克,以现今银价每克8元计,一两约合336元。那么一斗酒值10两,即3360元,相当于每斤酒约840元——即便放在今天,也属中高端酒品。李白、王维等人饮的,显然是“土豪级别”的美酒。而杜甫笔下的酒,却是另一番景象。他在《逼侧行赠毕四曜》中写道:“街头酒价常苦贵,方外酒徒稀醉眠。速宜相就饮一斗,恰有三百青铜钱。”一斗三百文,换算成银两仅约0.3两,相当于现今100元左右,每斤仅约25元,可谓亲民之选。两相比较,李白的酒价竟是杜甫的33倍之多。这一差距,不仅反映出诗人不同的经济状况,也与他们各自的性格与写作风格暗合。杜甫长期关注民间疾苦,诗中所饮,恐怕也正是市井中最常见的浊酒。即便在盛唐,“斗米八钱”,一斗米仅约8文钱,与必需粮食相比,即使是300文一斗的酒仍属奢侈。普通人饮酒,仍需掂量口袋。酒,从来不止是酒。它从礼制走向世俗,从庙堂走向街巷,身价有高有低,身份却始终复杂。清人张晋寿在《酒德》中写:“量小随意,客各尽欢,宽严并济。各适其意,勿强所难。”此言跨越时代,至今仍适:酒可助兴,亦可乱性;能寄诗情,也可见世情。理性饮酒,方得真味.